みなさんこんにちは、バードセキュリティのねぐちです。

2001年に公開されたスタジオジブリ映画「千と千尋の神隠し」を一度は観たことがある方は多いのではないでしょうか。

世界中で大ヒットした人気作品、公開当初から動員数が多く20年ほど国内興行収入1位に君臨していました。

僕は、この映画を6歳のときに初めて観たんです。当時は「怖すぎる...」「全然面白い話じゃないじゃん!」といったネガティブなものでした。

しかし、20歳を過ぎて改めて観てみると...これは教育映画だったんだと気づくことに。

10年以上の月日を経て感じた「千と千尋の神隠しから見える社会の縮図」についてお話していきます。

それではスタート!

【6歳】衝撃的だった映画

僕が千と千尋の神隠しに対して抱いている印象は「怖かった」という一言です。

初めて観たのは6歳の時、叔母と姉と一緒に映画館へ観に行きました。その後、友達・両親とも足を運び合計3回観にいくことに。

当時は大ヒットしていたので何度も映画館へ足を運んだ人も多かったはず。僕もその1人でした。

しかし、僕は上映を楽しむ余裕はなくて恐怖心を抑えるのに必死だったんです。

欲望のままに行動する姿は、まるで動物

いくつか怖かったシーンはありますが、最も怖かったのは「屋台で店員さんがいないのに勝手に食べ出した両親が気づいたら豚になっている」というシーンでした。

あれが本当に怖くて、不気味で、なぜか「これはうちの両親のことだ...」と思ったんです。

僕の父親は精神的に幼稚なところがあります。感情の抑制が効かず相手へ撒き散らすことでしか心が保てません。

そんな父親の様子と作中の豚のシーンが妙に重なって「こんなにリアルに描写されているなんて...」と怖くなったことを覚えています。

僕の父ちゃんとの出来事について書いた記事がこちら→【ねぐち】メンヘラ父ちゃんから学ぶ「感情の境界線」|誕生日に繰り返される不在着信

【影響】両親に対する新たな視点

千と千尋の神隠しを見てから、父親のことを人として見ることが難しくなりました。

人間であることはわかっているのですが、「食欲のままに動く姿はまるで動物」と表現されているようで。

自分自身の欲望(承認欲求・支配欲)のままに子供をコントロールしようとする姿と重なって、父は人間ではなく動物なのかもしれない...と思うようになっていきました。

まだ6歳だった僕にとっては、衝撃的な出来事でトラウマまでではないですが強い衝撃を受けました。

その一方で、僕はあれだけにはなりたくない。人間でいたい。という強い気持ちも湧き出てきました。

20歳で再視聴した時の衝撃

時は経ち、僕が22歳ごろの話になります。再度「千と千尋の神隠し」を見る機会がありました。

レンタルビデオ店でDVDを借りて見始めた僕。6歳の時の印象では怖い映画だったのに、「あれ?こんな映画がだったっけ?」と違和感を覚えました。

社会を風刺した作品

20代になり再視聴したときの印象は「油屋はまるで社会だ」の一言に尽きます。

6歳の時はあんなに怖かったのに、20代になった時は「うわー分かるなぁ...」と納得や共感をしてる自分がいました。

同じ作品なのに見方がこんなに変わる経験をしたのは、千と千尋の神隠しが初めてでした。

作中に登場する比喩の数々から構造分析

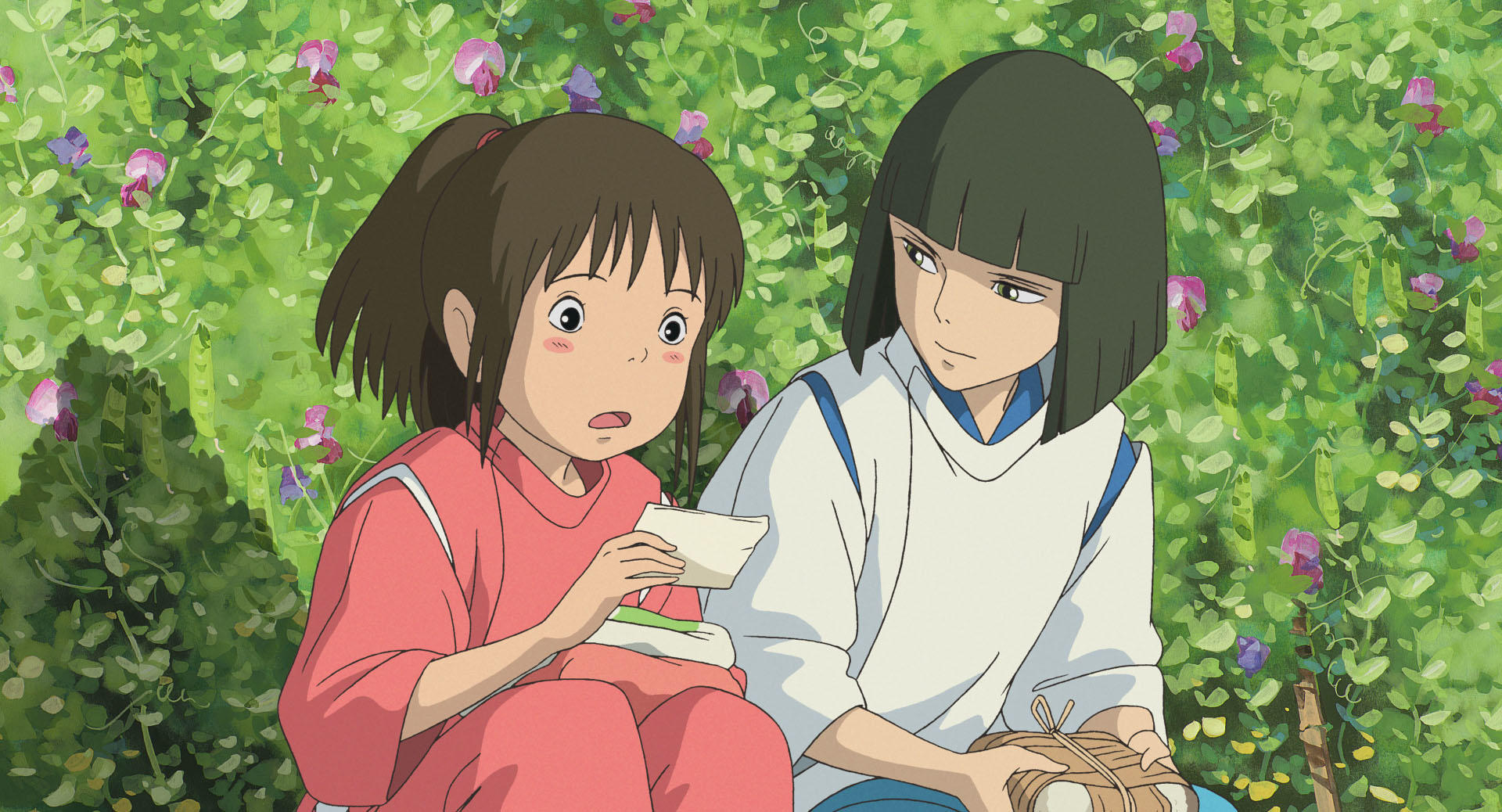

- 千尋が名前を奪われて「千」になる部分

- 豚になった両親「モラルの欠如した人間の姿」

- 坊「精神的に未熟なまま大人になってしまった人の比喩=大きな赤ちゃん」

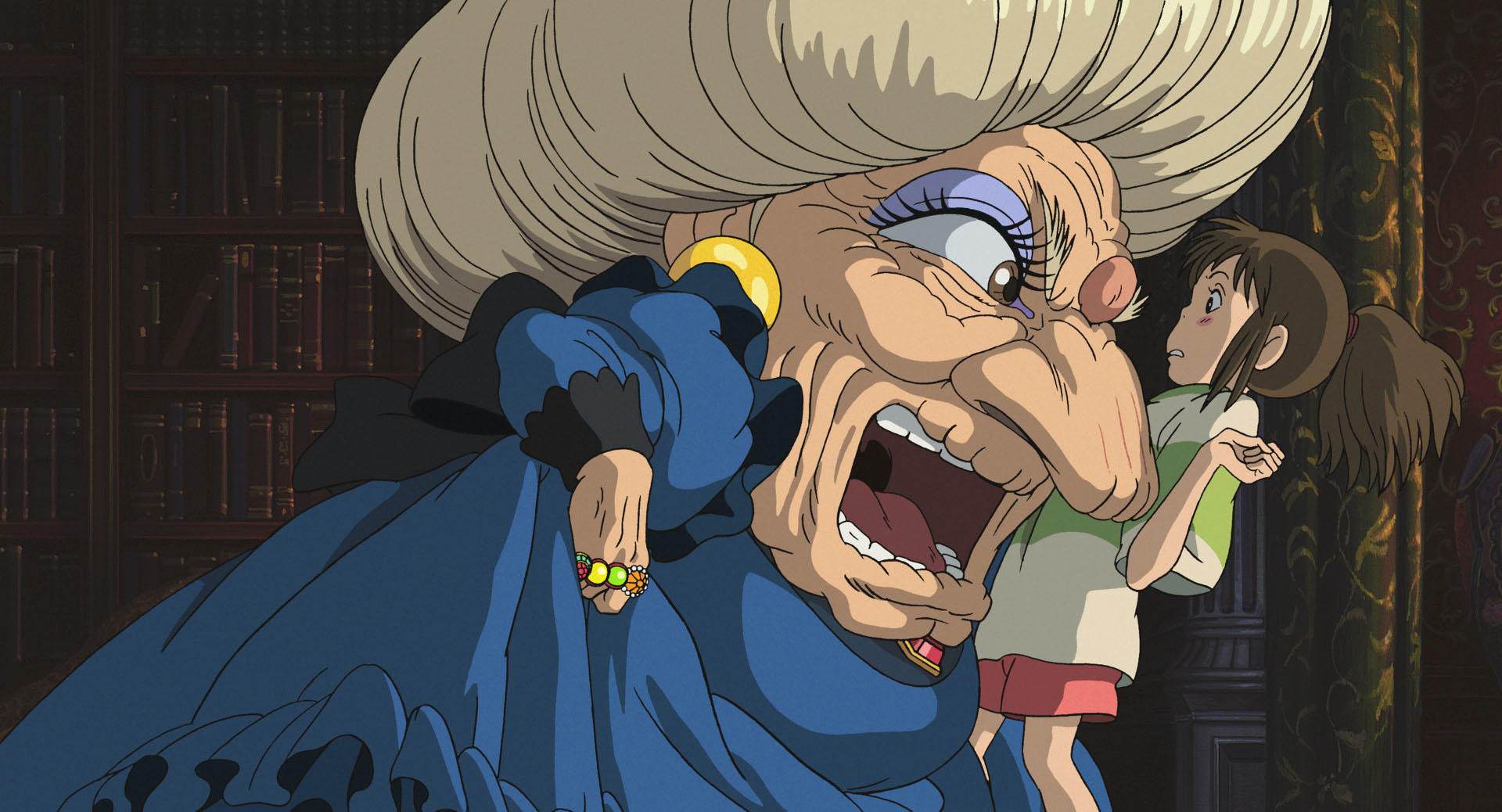

- 湯婆婆「権力で他者を支配しようとする実は心の弱い人」

- 油屋「欲望、搾取、契約、上下関係などの社会の構図」

実際の社会でもこのようなことが起きています。社会で起きている”あるあるな出来事”を、油屋というファンタジーの世界観で表現してるんだなと感じました。

ファンタジーではなく「現代社会の話」

たくさんの妖怪たちが登場するフィクションだと思っていましたが、今はどこまでも忠実に人間模様を描いている妙にリアルな作品だと感じます。

昔の湯婆婆はとにかく怖かっただけでしたが、今になると「クスッ」と笑えます。豚になる両親なんて全然怖くありません、むしろ面白いぐらいです。

弱さを隠すために、強く振る舞う人たちを実際に見てきたからこそ分かるようになった比喩表現でした。

”千と千尋の神隠し”は現代社会の様子を風刺してる作品、僕自身が大人になったから気づけるようになった視点です。

実際の社会に潜む「神隠し」

作品名にある通り、社会には神隠しのような現象ががたくさん存在しています。

自分が自分でなくなる恐怖

20代になって新卒で働き始めてぶつかった最初の壁は、個人としてのあまりの無力さでした。

会社では「〇〇会社△△部の鳥」として扱われるんですよね。僕が誰かなんて関係なくて、どうでもいいことで、通称”新入社員”として扱われます。こんなにちっぽけな存在なんだと現実を目の当たりにしました。

「それが会社というものだよ」と言わればそうなんですが、僕には受け入れ難いものでした。上手く折り合いをつけるのが下手くそだったんです。

壁にぶつかっていた新卒の僕

再視聴した時は、ちょうど社会の壁にぶつかっている渦中でした。

- 大企業ならではの風通しの悪さ「問題が問題として扱われない」

- 自分ではなく「今年の新入社員」「イチ社員としての無力感」

- 権力があるものが会社を制することができる構成

- 不機嫌を撒き散らしながら働くお局たち

僕は、毎日どこに何をしに行っているんだろう。と悩んだことを懐かしく思います。みんなの機嫌をとるためや承認欲求を満たすために会社は存在してるの?と疑問にも思いました。

『会社の中では立派な大人たちが仕事に真剣に取り組む様子が広がっている』と信じていた10代の頃。

そんな光景は広がっていないという現実を知って、落ち込んだ21歳の頃を懐かしく思いました。

この社会でどう生きていく?と問われた気分

そんな色んな人間模様が繰り広げられている社会の中でどうやって自分は生きていくのか?そう問われた気分でした。

今だに答えは出せませんが、方向性は決まりそうです。千尋が湯婆婆から「名前を奪われ、自身の忘れそうな瞬間」があったように僕にもそんな場面が訪れたのでしょう。

この作品が伝えたかったことは「自分の名前を忘れてしまうほど、社会に染まりすぎないでね」ということなのかなと今は思っています。

怖い映画ではなく「社会を学ぶ映画」

心の成長を描いた作品

主人公の千尋が油屋という社会を模した環境の中で、自分を見失いそうになりながらも懸命に働き、最終的には自分の名前を取り戻していました。油屋の人たちに見送られながら笑顔で去っていた姿はとても印象的です。

最後、並んだ豚たちの中から「千尋の両親はどれだと思う?」と聞かれる場面がありました。

その時に、「この中には、いない!」と自分で考え、自分で言葉にし、それをはっきりと伝えることができるようになっていた。千尋の精神的な成長の証を描いていた場面だと思います。

だからきっと、この映画はこころの教育映画なんじゃないなかなと思います。

今は30歳、自分を取り戻し始めた僕

つい最近30歳になった僕、なんと20代が終了しました。

ふと思い出したのが、この千と千尋の神隠し。30代へ突入して再度視聴するとまた新たな発見がありそうですね。

機会のある時に見てみようと思っています。

それでは本日は以上です。

最後まで、ご覧いただきありがとうございました。