皆さんこんにちは、バードセキュリティの”ねぐち”です。

「どうして僕を信じてくれないの?」

ーーこれは長い間、心の中で繰り返していた問いです。親との関係で芽生えた不信感は、いつしか他人全般へ広がり、やがて”信じる”という感覚を失っていきました。

社会に出ても人を信じることができず、そんな自分に嫌気がさしつつも、心を閉ざす毎日。

この記事は「信じたいのに信じられない」僕が、試行錯誤しながら少しずつ育てている”信頼関係”の記録です。

もし、誰かとの信頼に悩んでいる人がいれば、少しでもヒントになると嬉しいです。

それではスタート!

どうして僕を信じてくれないの?

僕の父親は、なにかと把握したがりな人。

「親だったら子どものことを知っておきたいのは普通じゃない?」と言いたくなる人もいるかもしれませんが度が過ぎていたんです。

それはもう、子どもの心が窮屈になるほどに監視して制限してきました。

例えばどんなことを制限したの?

- 進路・就職先など(周りに自慢できるところにして)

- 学校での成績や立ち位置(誇れる存在でいて)

- ご飯やおやつを食べるタイミング(←過剰な管理)

進路や就職など人生での大きな選択に対して干渉したくなる親は、まだ理解ができます。

しかし、僕の父親はそれだけでなく「電話に出るタイミング(音が鳴ってから3コール以内・不在着信になるのは不可)」「おやつを食べるタイミング(父と同じタイミングで食べないと罵倒)」など生活面においても意味不明な制限がたくさん。

「どうしてこんなことまで管理するんだろう?」当時の僕が抱いていた疑問はこれ。

こんなルール、制限する側の父も窮屈なはず。

それは誰のための話?

父はあくまでも「僕のために言ってる」というスタンスを崩しません。しかし、冷静に話を聞いてると父が抱える不安を自分自身で解消することができないからではないか?と思ってきたのです。

感情のコントロールができない父の、自己防衛やエゴを押し付けるための会話に見え始めます。

父は、自身の不安を解消するために子供を利用していました。というよりも、利用せずにはいられなかった。

本人にはそんな自覚は一切ないと思います。それがまた、より一層深刻な状況を示してます。

幼少期に芽生えた「親への違和感」

そんな心理構造が見えるようになっていた僕は、小学高学年の頃には親に対する不信感でいっぱいいっぱい。

この人たちの言うことって信用できないな、そんな漠然とした恐怖感がありました。そして、父同様に未熟だった僕は「自分だけを信じる道」を歩み始めます。

”自分だけ信じる”生き方の代償

自分の感覚や考えだけを信じて「他人に頼らない」「他人を信じない」という極端な生き方をするように。

父のようになりたくない!と反面教師にした結果、

父のようにはなりませんでしたが別のモンスターになっていました。

誰とも関係を深めようとしない『自分の世界だけで生きようとする独りよがりモンスター』の誕生です。そんな”ねぐち”は社会へ出ます。

誰も信じられないまま、社会に出た僕

親元を離れたかったので大阪に就職することに。それからすぐ、大きな壁にぶつかり始めます。

皆が敵に見える状態で、疲弊する日々

社会に出た頃、僕が抱いてた希望は「父が変わり者なだけで、社会にはもっと僕と同じ感覚の人がいる」という内容でした。

しかし、現実はそんあ甘くありません。

「社会にも父のような人々がたくさんいたんです」

もちろん全員がそうではありませんが、僕が想像してたよりずっと多くの”父のような人”が存在してました。

社会で出会う”父のような人々”

親子関係で見た”父のような人々”

- 子供の進路に過干渉

- 「〇〇大学じゃないとダメ」

- 「就職先は安定した企業へ行きなさい」など...

- 結婚相手の許可制

- 「ちゃんとした家の子?」

- 「私たちの近くに住んでね?」など...

友人たちの親子関係を目にする機会もありましたが干渉する親は多かったです。また、その友人自身も親の干渉を心地よく思っているケースが大半。互いに、それを求め合っています。

職場で見た”父のような人々”

- 万が一の責任を取りたくないので仕事を振るのができない上司

- 部下が仕事をする機会が減るので育たない

- 過剰な自己責任論

- 「努力が足りないから失敗したんじゃない」

- 「まだ若いからわからないよね?」

表面上は「こちらがやっとくよ」と配慮や気遣いのように言っています。しかし、実際は自分が不利な立場にならないための自己防衛だったりするんです。

SNSや人間関係で見た”父のような人々”

- 表面の情報だけで人を判断

- 学歴・職業・肩書・職歴・フォロワー数...など

- 他人の選択に口出し

- 「その人とはうまくいかない」

- 「そんなこと成功するわけない」

自分自身のスペックに対する不安を、相手のスペックで埋めようとする人はかなり多いです。

また、新しいことに挑戦するような行動力がある人に対して、動けない人たちは「できるわけない」「上手くいかない」など批判することで不安感を解消しようとする人も多いです。

僕が思っていた”理想の信頼関係”はどこ?

このように父のような人々は不安を他人で解消しようとするケースが多い。しかし、その関わり方では正しい信頼関係が築けません。

何だか、僕の考えや選択を否定されている気分になるんです。ただ「全肯定してほしい」わけでもありません。

失敗するかもしれないし、

成功するかもしれない。

時間がかかるかもしれないし、

思ったより早いかもしれない。

どんな結果だとしても見守るよ

こんなふうに「あなた自身で考えた選択なら見守るよ」というスタンスが欲しかった。そうでないと、どちらかのエゴに合わせる関係しか継続できないと思います。

僕の理想とする関係を父と築くには、父自身が『気づき・捉え方を変えて・行動を変化させる』必要がありますが、それは現実的ではないと判断。

両親との信頼関係は諦め、それが出来そうな人とを探すことに切り替えました。

”信じてもいい人”ってどう見極める?

親子関係は人生で最初に深く関わる人間関係なので「それがすべて」のように感じがちですが、実際の社会には色んな人たちがいます。

その中で良い関係を築けそうな人を探しますが、先ほど例に挙げたように父のような人々もいるので当然注意が必要です。

地道だが、コツコツが一番効果的

どんな方法で見極めるか?と考えると地味になってしまいますが「経験を積むしかない」と個人的には思います。

- 方法はこれ!といった決まったアプローチはない

- この質問をすれば相手が分かる!といった魔法のような言葉は存在しない

- そもそも信じていい人が決まっているわけでもない

裏切られる経験や傷つく経験、逆に自分側が裏切る経験、傷つけた経験など実際に体験したことから習得するしかないように思います。

もちろん、金銭面でのトラブル・DVなどの暴力行為...といった法律に違反しそうな点は関わらずともすぐに「不信感あり!」と断定できますが、信頼できる人は”コツコツ関わる”中でしか見えてこない、これが現実です。

経験を積むことで見えてくる「基準」

10代〜20代前半までの僕は、たくさんの人と交流してるタイプでした。その頃が一番大変でしたし不向きなことをやっていたと今は思いますが、その経験のおかげで「ここまで見極める精度が上がった」とも言えます。

完璧な人などはいませんし自分自身もまた完璧じゃありません。

そんな自分の不完全さを許容しつつ、相手の不完全さも許容できそうな人となら良い信頼関係が築きやすいのかなと思います。

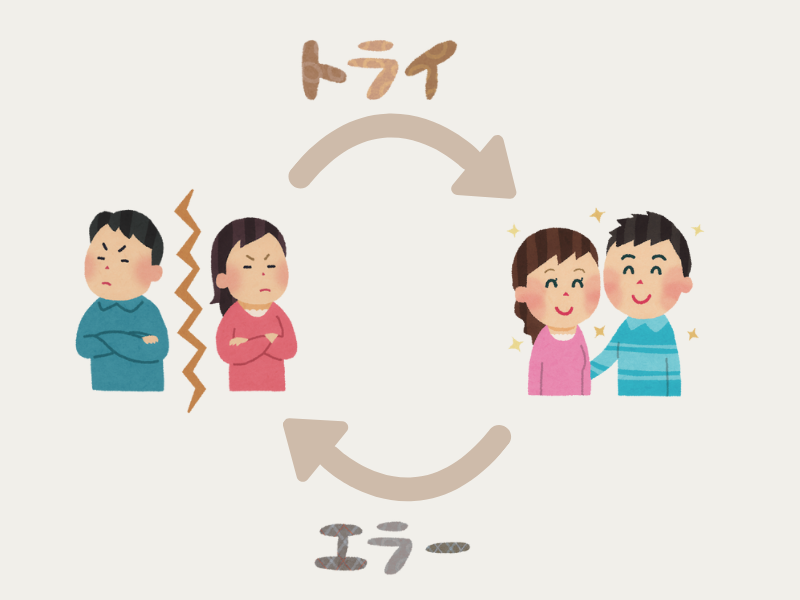

旦那と行うトライアンドエラー

旦那の”たにくん”とは結婚5年ほどになりました。いまだに揉めることやイライラすることなどは起きます。

揉めるのは嫌なことという印象を持っている方も多いですが、私はそんなことないと思います。

揉めた先でしか互いを知ることはできず健全な信頼関係は築けない。だから、トライアンドエラー(=揉めて話し合って)は重要なステップです。

トライアンドエラーがあることが信頼関係を築いている証とも言えます。

信じられる関係の中で育て直す「安心感」

実の親子でも難しかった”信頼関係”

血が繋がっている身近な存在だからこそ、父との関係は複雑でややこしくなるのかな?と最近は思っています。

それ自体は仕方ない面もありますし、父が悪い面もありますし...色々です。

けど、その親子関係に固執する必要はなく「出来そうな相手」と築いていけばいい。

旦那は、自分で選べる唯一の家族なの見極める力を培って「上手く行きそうな相手と安心感ある関係を築いてみたい」です。

他人だった”たにくん”と家族になろう

ドライな言い方に聞こえるかもしれませんが、元々”たにくん”とは他人です。

そんな遠い関係から、安心感のある最も近い存在を目指してます。まだまだ深い信頼関係が築ける(=家族)には時間がかかると思いますが、今のところは順調です。

10年経っても、20年経っても「知らない一面が」たくさん出てくるでしょう。もしかしたら、どちらか興味をなくしたり、愛想を尽かして離れているかもしれません。

未来は分かりませんが、少なくとも今の生活でのベストな選択をして旦那と向き合っていくつもりです。

僕が幼少期からずっと欲しかった信頼関係、家族になれるといいですね。

それでは、本日は以上です。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

.png)