皆さんこんにちは、バードセキュリティのねぐちです。

先日、YouTuberえびじゃの動画を見ていた僕。大学時代からの友人で、30代になった今も一緒に活動を続けているという彼らのやりとりを見ていると、思わず”チームワークがいいんだか、悪いんだか”と考え込むことに。

我が家のたにくんとえびじゃは、ほぼ同世代。たにくんも同様に、仕事組織に関して頭を抱えてたっけな。

年齢を重ねたことにより求められるようになった役割の変化とバランスに悩む30代男性たちの葛藤を深掘りしてみることに。業種は違えど、きっと多くの人がこの構造にぶつかっているんじゃないかな。

それでは、スタート!

居心地の良さが生む「チームの停滞」

突然ですが、彼らの雰囲気を見ていて率直に感じたことは「以前の長所が短所になってきてる」ということでした。

当初の彼らの良さは?

「仲のいい友達同士で好きなことをして楽しんでいる姿=それが仕事になっていく」

そんな姿が、魅力的な部分だったはず。男同士でわいわいと楽しんでる姿は見ている方も楽しめる人が多かったのかもしれません。

しかし、それが30代になると一気に短所へ変わってしまうようです。

【危険】成長の痛みを避けるループへ

大学生の延長のような空気感をそのまま持ち越したチームになると、個人の成長の機会を奪ってしまうことになります。

それぞれが互いに「本人の心地よさ・不快に感じることなどを熟知」してるため、"居心地のよさという点"ではチームワークがいいんです。

しかし、それでは"個人としての成長を止めてしまうことになる”。

長い間保ってきた、互いが心地よく過ごせる空間が優しさの温室となり、同調する雰囲気を作っていきます。

成長は、ズレや違いを受け入れながら自分自身も確立していくことが必須。

衝突を避けるための、同調がメインになったら仕事のチームとしてはNGです。

成長には一瞬の痛みがつきものなんだよな

年齢とともに変わる”期待されるポジション”

前回の記事で、若さというボーナス期間が終わる女性の話をしましたが、それは、女性だけでなく男性も同じ。

周囲から求められる役割が自然と変わっていきます。職場でも家庭でも責任が発生する男性が一気に増えるのです。

男性が求められるようになる「責任」

- 子育てや扶養など

- 上司としてチームの統括や後輩育成など...

なかなかハードな生活になりそうだ...

方向を示す人「舵を取る力」が欲しい

学生時代は一緒に楽しく盛り上がる仲間、一緒にいて楽しい仲間であることが重視されます。その時期は、それが一番の財産となるからです。

しかし、彼らのように仕事チームとして「成果を出す」という点も踏まえると、楽しさだけでは乗り越えられない局面が訪れる。

舵を取る力が必要になります。方向を示す存在が必要になるのです。

楽しむ力と導く力は全くの別物

自分自身が楽しむ力も、もちろん大事なスキルです。ただ、人生においてはそれ以外のもスキルも必要。

他人を導く・育成するというスキルがあると、チーム停滞が払拭できそうな気がします。

ただ、そのスキルを獲得するための訓練が必要なんです。素質がある人はいたとしても、生まれつき持ち合わせている人はおそらくいないでしょう。

そしてこれは、彼らだけでなく多くの働く30代男性が抱える悩みのように感じます。

ほんと会社も一緒だよ。

けっこう難しいんだ...

居心地の悪さにつながっていく原因

チーム停滞が原因で起こる心境の変化

- なぜか最近一緒にいると疲れる

- これまでは楽しい時間を過ごせていたのに...

そんな心境の変化が起き始めることになり関係維持すら難しくなっていくことも多いです。一緒にいるのがしんどくなってくるのは当然です。

こんな経験はありませんか?

カップルや夫婦間で、何が起きたわけでもないのにマンネリ化した雰囲気がある。

彼らの間にそんな雰囲気が流れているかは分かりませんが、同じような構造で「夫婦・カップル間」で関係性に停滞が起こる経験をした人は多いはず。

僕とたにも互いに感じていた頃があります。そんな居心地の悪さの原因が何か知りたくて、考えていた僕は、”変われない人”を見ているのは疲れるからだと感じました。

誰にでも長所・短所がある。でも、「俺は〜だから仕方ない」「私は〜じゃないとダメなの」というように、自分の抱える課題から目を背ける人を見続ける日々は結構しんどかったです。

これはお互い様だと思います。

でも、仲良く暮らしたいし

チームワークのいい夫婦になりたい!

じゃあ、個人が成長することによりチームワークが向上する方法を考えよう

チームに必要となる”多様性の受容"

自分以外の他人と一緒に、仕事や共同生活に取り組む場合「自分自身の見つめ直しと、改善、他者の受容」が必要不可欠となります。

自分と同じ人間は一人としていないので、何かと事情が異なることを理解・経験していかないとチームの土壌は整わないんです。

近年、使われる「多様性」という言葉がキーワードになりそうです。

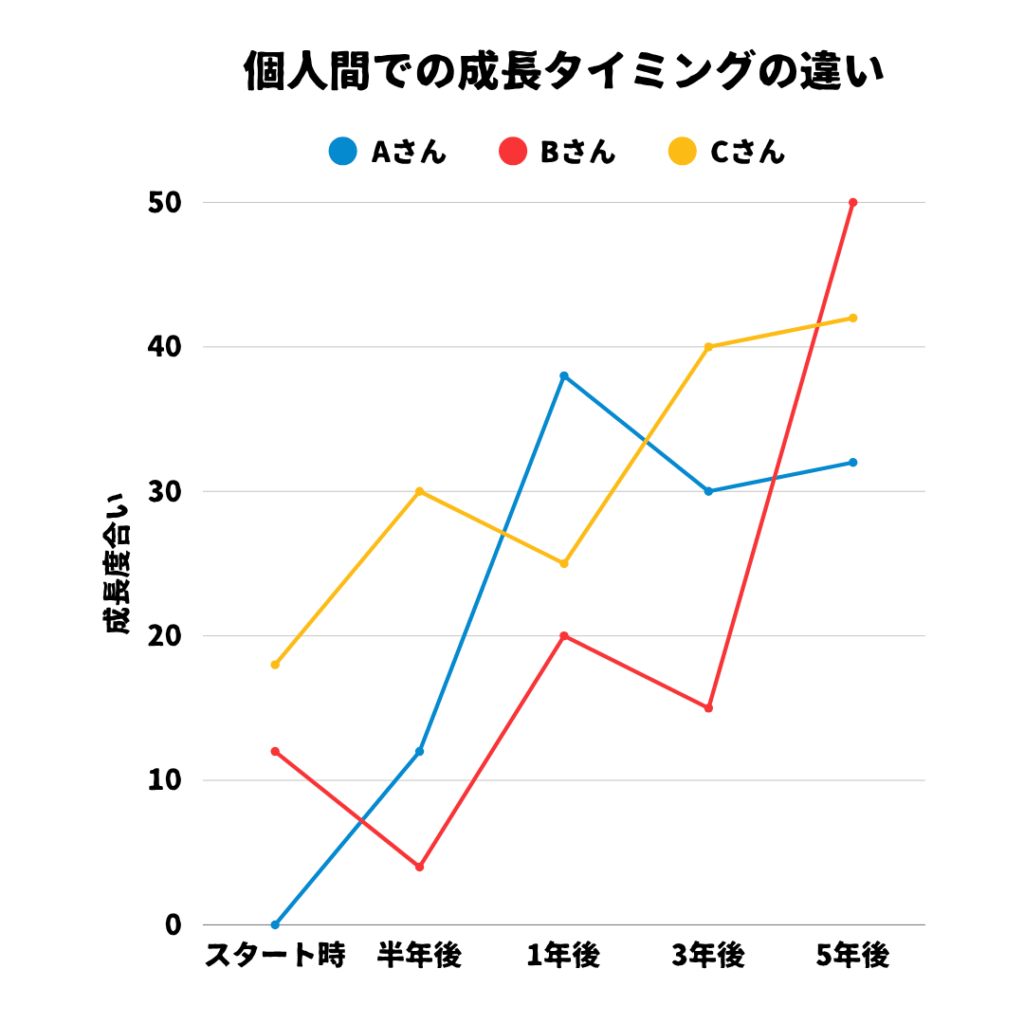

同じ成長曲線を描くものはいない

一人として、同じような速度・内容で成長していく人はいません。そのため、きっと彼らも「成長速度や成長する段階」が異なる。

成長曲線が違うんです。

これは、仕方ないこと。悪いことでもなく、いいことでもなく、そういうもの(=人は色々と異なる)です。成長曲線が異なることを、否定せず、リズムの違いとして扱えるチームは強くなります。

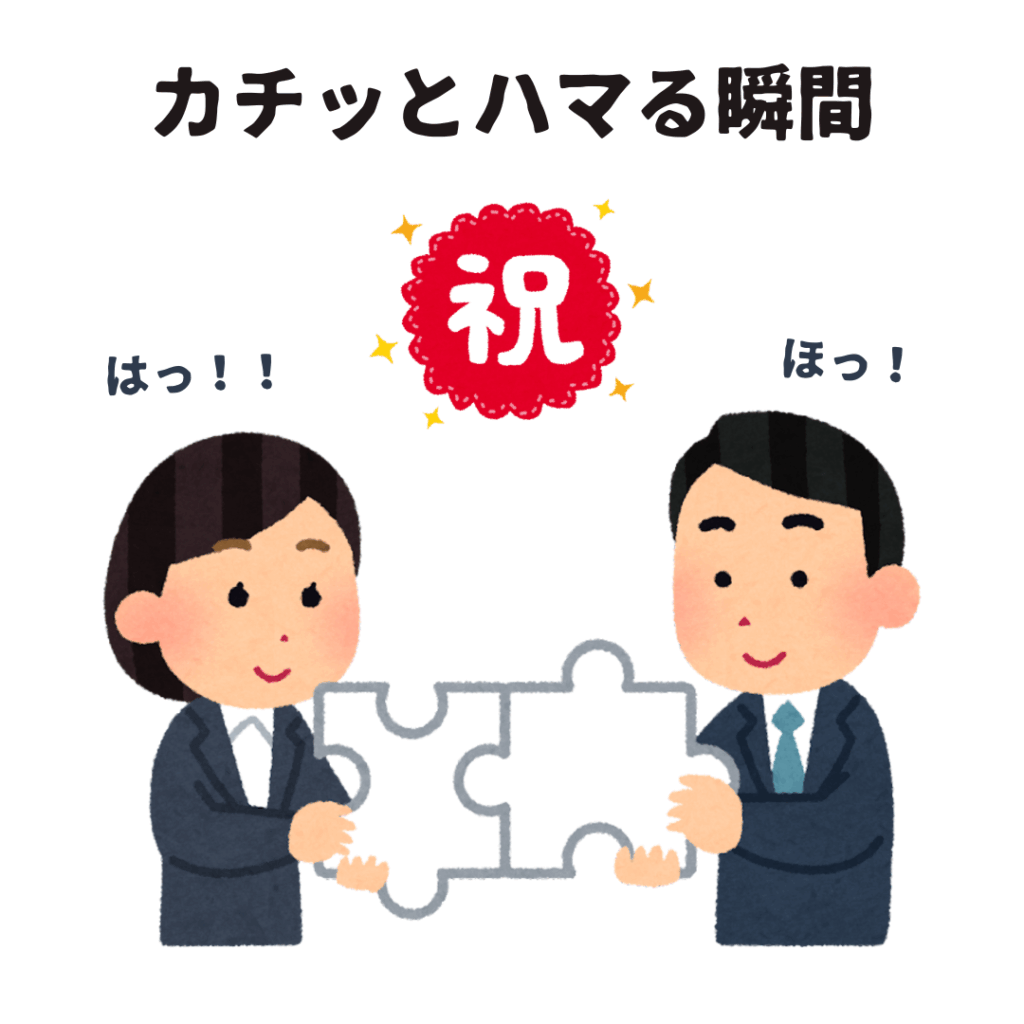

チームワーク向上は、多様性の実現

人は個人間で能力・性格・特性・気質・背景・生い立ち・状況...何もかも本当に異なる

そのことを理解すると、イラストのようにパズルが組み合わさり「チーム停滞を抜け出すきっかけに繋がると感じます。

それは、多様性を実現するための第一歩にもなります。

言葉の意味としての理解だけでなく、「本当に人によってこんなにも違うのか」と体感していくこと、主体的に知ろうとすることがスタート時に必要な作業でした。

比較の罠から抜けると、チームワーク向上へ

自分が伸ばしたいなと思っている部分を「突然、メンバーができるようになる」ことだって起きます。

それを素直に認め、受け入れられるかは「成長曲線の違い」を受け入れてないとできません。

誰かが上に行くことは、誰かが下に落ちることではありません。比較の罠から抜ける必要もありそうですね。

【余談】隣人を気にしてしまう人間の性

よく女性同士の友人関係では、誰かが結婚する・誰かが子供を産む。そうなると、仲良くできなくなり、疎遠になる現象が起きます。

それぞれ、ライフイベントのタイミングは違うよねということを頭で理解していても、心が追いつかない人が多いんです。

その部分を、気持ちの面でも理解することができない限り”比較してしまう癖”から抜け出すことは出来ず、誰かと協力しながら何かに取り組んでいくなんてことは不可能です。

ついつい、隣人のことが気になってしまい比較してしまいたくなりますが、自分にとっても所属してるチーム(夫婦や友人、職場などのコミュニティ)の将来にとってもいいことはないことを心得ておきたいところです。

現実を、現実のままに受け止める難しさを乗り越える

話は戻りますが、これは男性にも起こる現象です。男性同士で、結婚や出産のタイミングを競い合うことはなくても、仕事では起きがちです。

互いの得手・不得手を認め、支え合えるメンバーでないと「仕事のチームワーク」は伸びていきません。

違いを運用して作る「信頼関係」

ただ、そんなに違うからこそ「強い信頼関係を築ける」とも考えられます。

違うままにいられる関係=良いチーム

良いチームは、”同じであること”を求めず、強要されることもなく、それぞれが”違うままで安心して”いられる関係で保たれます。

上のグラフのように、個人で能力・性格にバラツキがあります。それ自体は、いいことだと感じています。

同じバランスのグラフを持つ人だけで集まっても何も生まれないと感じるからです。だから、違っていい。

自分も相手も、持ちつ持たれつで成り立っているチームなんだと心から納得することができるようになるといいでしょう。

こればかりは、相手のことをよーく見ていないと見えてきません。

夫婦は「家庭を運営するチーム」

これは仕事関係だけでなく、家庭でも同じことが言えるでしょう。

夫婦は、パートナーというだけあって「家庭を運営するチーム」です。

家庭でも、たくさんのプロジェクトが動いてるんですよね。子育てや家事はチーム(=夫婦)で協力しながら遂行していかないと上手くいかない。

結婚生活では、意外と高度なことが求められていることを知りました。

たにとは補い合える関係だから助かることがたくさん。

それでも、全然揉めます!

近い関係ほど起きてしまう「錯覚」には注意

家族や夫婦、チーム仲間といって親しい関係になるほど、人はついつい”同じ方向を見ている”、"同じ価値観を持っている”と思いたくなります。

それは安心を得るために、起こる心理的な近接行動(=同一化)です。でも、実際にはどんなに似ていても「感じ方・価値観・優先順位・タイミング」は違う。

たにくんとは比較的、価値観や感じ方などは近いほうだけど、やっぱ全然違ったなぁ

結婚してから気づいたけど、本当に違うんだよね。

けど、だいぶ理解が深まってきたね♪

【まとめ】責任が生まれても楽しめるように

これまでのように、楽しい時間を過ごすということも大事。

そして、同じぐらい新たな役割を果たすことも大事です。

年齢により責任を求められることが増えますが、精神的な成長ができないまま過ごすと現実が立ち行かなくなります。

ここで言いたいのが、責任が出るフェーズに入ったら、人生がつまらなくなるわけではないということ。

責任が生まれても、自分自身が精神的に成熟していければ楽しく生活することはできます。

強い信頼関係がある上での、楽しさ

ただ、そのためには「多様性を受け入れて信頼関係を築きながら、個人が安心していることができる関係性を築き、その上で同じ方向に向かって取り組む」ことが必要。

これまでの心地よさを崩して、自分の課題を受け止めて改善する努力をし、相手のことを見守る心の余裕も身につける。

と、本当に大変なことです。正直、出来ている人をあまり見たことがありません。自分もその一人です。

だからこそ、近づけたら以前よりも充実した感情を持てるのかなと期待しています。

ほとんどが人間関係って本当だ

All problems are interpersonal relationship problems.

(すべての悩みは、対人関係の悩みである。)

— Alfred Adler, What Life Could Mean to You (1931)

アルフレッド・アドラーが言っていた言葉を思い出しました。

友人関係と仕事仲間としての関係に悩む彼らも、同級生との疎遠や夫婦の衝突に悩む僕も、どれも人間関係が基盤。

あの言葉って、本当だったんだなと改めて思いました。

だから、多様性という言葉の意味を都合よく解釈せずに

「日常で使える形」に落とし込んで理解していった方がいいですね。

それでは本日は、以上です。

最後までご覧いただき、

ありがとうございました!

がんばれ!えびじゃっ!